2025年一次线上问诊的心路历程

一、身体的不适与内心的纠结

2025年的春天,我的生活节奏依然忙碌,工作、家庭、个人成长交织在一起,让我习惯性地忽略身体发出的信号。直到某天清晨,我醒来时喉咙灼热,嗓音嘶哑,浑身乏力,头还有些昏沉。我第一反应是“感冒了?”但转念一想,最近气温变化不大,而且我已经连续几天作息正常,怎么突然就病倒了?

我的思绪开始胡乱飘散,现代人对健康问题的焦虑总是比病情本身更难熬。我打开手机,搜索“喉咙痛 + 乏力 + 低烧”,跳出来的搜索结果让我更加不安。某些症状与流感、咽炎,甚至更严重的问题有些相似。

此时,我内心纠结是否要去医院检查。一方面,传统的医院就诊让我头疼——排队挂号、等待检查、环境拥挤,想到这些我就有些抗拒。另一方面,我担心如果不及时处理,病情会加重,影响接下来的工作和生活。

就在犹豫不决的时候,我想起了最近在各大医疗平台上流行的线上问诊。以前我对这种方式持怀疑态度,认为医生不能面对面诊断,怎么可能准确判断病情?但此刻,我抱着试一试的心态,打开了一款知名的医疗健康 App,开始了我的线上问诊之旅。

二、线上问诊的开始:怀疑与期待

打开 App 后,我看到首页上提供了多种医疗服务,包括 AI 自助诊断、图文问诊、视频问诊、远程开药等。我仔细浏览了一番,决定选择视频问诊,毕竟面对面交流可能会更直观些。

在选择科室时,我有些犹豫,不确定该挂“耳鼻喉科”还是“全科医生”。幸好平台提供了智能分诊系统,简单输入症状后,它建议我咨询“耳鼻喉科”的医生。

接着,我筛选医生,平台展示了多位不同医院的专家,每位医生的简介、擅长领域、过往患者评价一目了然。我选了一位评分较高、擅长咽喉疾病的医生,挂上了号,并预约了半小时后的问诊时间。

等待的时间里,我既期待又有些不安。我担心医生会不会敷衍了事?线上看诊能有多大帮助?但又想着,至少可以先听听专业建议,如果真有大问题,再去医院也不迟。

三、与医生的线上交流:释然与安心

时间到了,我进入了视频问诊的页面。画面加载了一两秒后,医生出现在屏幕上,是一位大概四十多岁的男性,戴着眼镜,神情温和。

“你好,我是 XXX 医生,请问哪里不舒服?”

我有些紧张,但还是尽量详细地描述了症状,包括什么时候开始喉咙痛,是否有咳嗽、发热、其他不适等。医生耐心听完后,开始提问:“你有没有感觉喉咙里有异物感?吞咽时疼痛感是锐痛还是钝痛?最近有没有吃刺激性的食物,比如辛辣、油炸?”

这些问题让我觉得,线上问诊并不像我想象的那么简单应付,医生确实在认真分析我的情况。随后,医生让我打开手机的手电筒功能,对准嘴巴,张大嘴巴,让他查看咽喉情况。我按要求做了,医生仔细观察后说道:

“你的咽喉有轻度红肿,考虑是急性咽炎,目前症状不算严重,但需要及时处理,避免加重。”

听到医生明确的判断,我的心放下了一半,但还是有些疑问:“这个需要去医院做进一步检查吗?还是可以直接用药?”

医生解释道:“目前来看,还不需要去医院,你可以先遵医嘱用药,并注意休息。如果症状三天后没有缓解,或者出现高烧、剧烈咳嗽,就需要去线下医院检查。”

随后,医生开出了电子处方,建议我服用一些消炎和缓解咽喉疼痛的药物,并提醒我多喝温水、避免辛辣食物、注意休息。整个问诊过程持续了大约 10 分钟,远比我想象的更高效和专业。

问诊结束后,医生还在 App 里给我留了一份护理建议,并表示如果有问题可以随时通过平台向他咨询。这一刻,我感受到科技带来的便利和温度。

四、用药与恢复:线上医疗的信任建立

挂断视频后,我直接在 App 上下单了医生开的处方药,选择了30 分钟内送达的服务。2025 年的医疗服务已经非常成熟,许多城市都建立了互联网医院 + 药品配送体系,让患者足不出户就能获得所需药物。

果然,不到半小时,外卖员就送来了药品,我按医生的建议开始服用,并严格按照护理建议调整作息。两天后,我的喉咙疼痛明显减轻,精神状态也恢复了不少。

在康复过程中,我不禁回顾这次线上问诊的经历,发现它带给我的不仅是治疗上的帮助,还有心理上的安慰。相比传统就医模式,线上问诊减少了我的焦虑和等待时间,让我能更快地得到专业建议并采取措施。

五、反思与未来的医疗模式

这次线上问诊的经历让我重新审视了远程医疗的价值。过去,我总觉得医生必须面对面才能做出准确判断,但事实证明,在轻症、常见病、慢性病管理等场景下,线上医疗完全可以满足大部分需求。

当然,线上问诊仍然有局限,比如对于需要体检、实验室检测、影像检查的疾病,远程医疗暂时无法完全取代医院。但它的便利性、效率和覆盖面,的确让现代人受益匪浅。

未来,随着AI 辅助诊断、远程医疗设备、智能健康监测的发展,线上医疗将会更加精准和高效,甚至可能出现“家庭诊疗站”,让每个人都能在家完成初步检查。

这次问诊不仅让我治好了病,也改变了我对医疗方式的固有观念。或许,在不久的将来,线上医疗会成为主流,人们看病不再是一个充满焦虑和不便的过程,而是一个便捷、高效、安心的体验。

这,或许就是科技改变生活的最好例证。

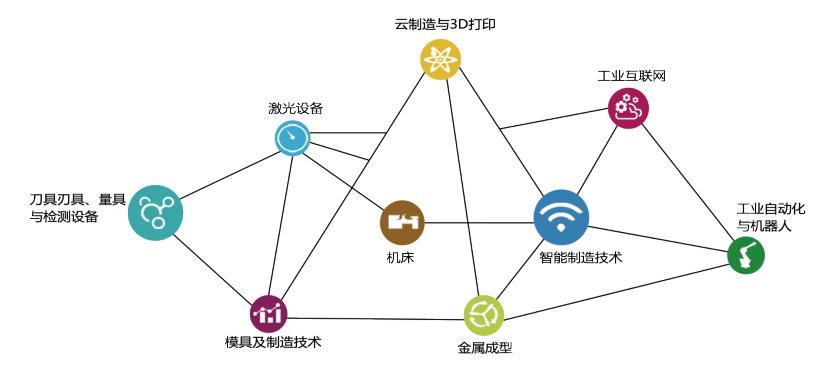

观众预登记|常州,4月11-13日,第13届工博会欢迎您

观众预登记|常州,4月11-13日,第13届工博会欢迎您